邯郸康进再生资源回收有限公司

高级VIP

搜索标王

联系人:胡经理

手机:15603108615

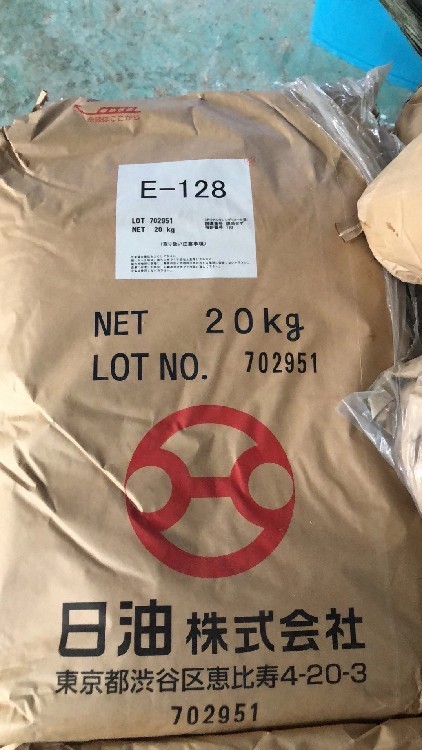

金华回收聚氯乙烯树脂pvc糊树脂口碑好

来源:邯郸康进再生资源回收有限公司

发布时间:2025-02-06 16:12:36

PVC为无定形结构的白色粉末,支化度较小,玻璃化温度77~90 ℃,170 ℃左右开始分解 [1],对光和热的稳定性差,在100 ℃以上或经长时间阳光曝晒,就会分解而产生氯化氢,并进一步自动催化分解,引起变色,物理机械性能也迅速下降,在实际应用中加入稳定剂以提高对热和光的稳定性。

PVC在19世纪被发现过两次,一次是Henri Victor Regnault在1835年,另一次是Eugen Baumann在1872年发现的。两次机会中,这种聚合物都出现在被放置在太阳光底下的氯乙烯的烧杯中,成为白色固体。20世纪初,俄国化学家Ivan Ostromislensky和德国Griesheim-Elektron公司的化学家Fritz Klatte同时尝试将PVC用于商业用途,但困难的是如何加工这种坚硬的,有时脆性的的聚合物。

PVC用自由基加成聚合方法制备,聚合方法主要分为悬浮聚合法、乳液聚合法、本体聚合法和微悬浮聚合法,以悬浮聚合法为主,约占PVC总产量的80%-82%左右,其次是乳液聚合法,约占PVC总产量的10%-12%,然后是本体聚合法,约占8%。悬浮法和本体法得到的颗粒结构相似,平均粒径为100~160微米。乳液法和微悬浮法生产得到的粒径大约为0.2微米和1微米。只有少量涂料用聚乙烯共聚物才用溶液法制备。将纯水、液化的VCM单体、分散剂加入到反应釜中,然后加入引发剂和其它助剂,升温到一定温度后VCM单体发生自由基聚合反应生成PVC颗粒。持续的搅拌使得颗粒的粒度均匀,并且使生成的颗粒悬浮在水中。此外,还有用微悬浮法生产PVC糊用树脂,产品性能和成糊性均好。

标签:黄冈收购聚氯乙烯糊树脂报价,商丘收购聚氯乙烯糊树脂电话,伊春收购聚氯乙烯糊树脂报价,衢州收购聚氯乙烯糊树脂

最新产品

更多热门信息

邯郸康进再生资源回收有限公司 > 供应信息 > 金华回收聚氯乙烯树脂pvc糊树脂口碑好